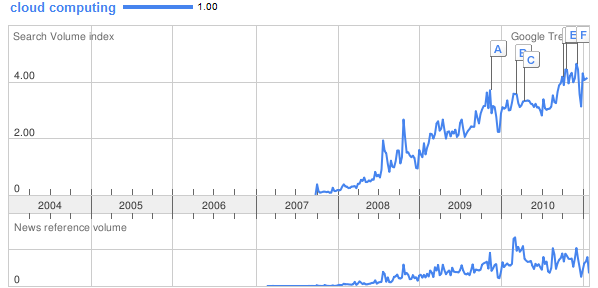

Da un paio d’anni la parola cloud computing è diventata molto di moda, come può testimoniare anche Google Trends:

Ma se ripenso a solo a 7-8 anni fa, le cose non stavano proprio in questi termini..

Allora non si usava il termine cloud computing, e ricordo l’enorme fatica nel tentativo di far passare concetti più o meno simili a quello del cloud, come l’erogazione di servizi in modalità ASP, o il Software-as-a-Service. Non era questione di risparmiare soldi o risorse (umane e tecnologiche), era una mera questione di fiducia. Il cliente non si fidava. Non poteva concepire l’idea che i suoi dati sarebbero finiti all’interno dell’hard disk di un server lontano più di 10 metri dalla sua scrivania.

Non importava se quel server era 100 volte più potente, sicuro, ridondato, backuppato del suo, o se per accedervi remotamente si utilizzava un sistema di sicurezza a livello bancario. Il cliente, i suoi dati, voleva poterli vedere e “toccare” tutti i santi giorni. Oggi, invece, abbiamo gran parte dei nostri dati nel cloud: documenti, email, foto, video sono spesso sparpagliati all’interno della “nuvola” e accessibili da qualsiasi device.

La diffusione della “connettività pervasiva” ha (quasi) fatto il miracolo: la possibilità di non separarsi mai dai propri dati, offerta dalla buona (diciamo discreta…) copertura mobile ad alta velocità, ha fatto cadere le reticenze di molti, permettendo ad applicazioni come Google Docs, Dropbox, Evernote o Read It Later di diffondersi a macchia d’olio su qualsiasi dispositivo (fisso o mobile) connesso alla Rete, e permettendo quindi ai dati di viaggiare liberi, di attraversare in modo trasparente le barriere dello spazio e del tempo. Insomma, il vantaggio dell’accesso ubiquo ai dati sta superando le paure e le diffidenze di inizio millennio. E l’approccio al cloud computing parte sempre meno dal tema della fiducia, e sempre più da quello delle opportunità.

O forse mi sbaglio?